工場を後に、暮ヶ岳のふもとを目指した。暮ヶ岳は、夕暮れ時の山際がちょうど裾野の紅花畑と共に自然の諧調を浮かび上がらせることから、その名がつけられたという。暮ヶ岳の頂が薄明るい空を背景に浮かび上がる。山肌には平成初期の噴火で刻まれた褐色の傷跡と、その後の再生を象徴する緑とが入り混じり、その不思議な調和がなぜだか僕を怒らせた。

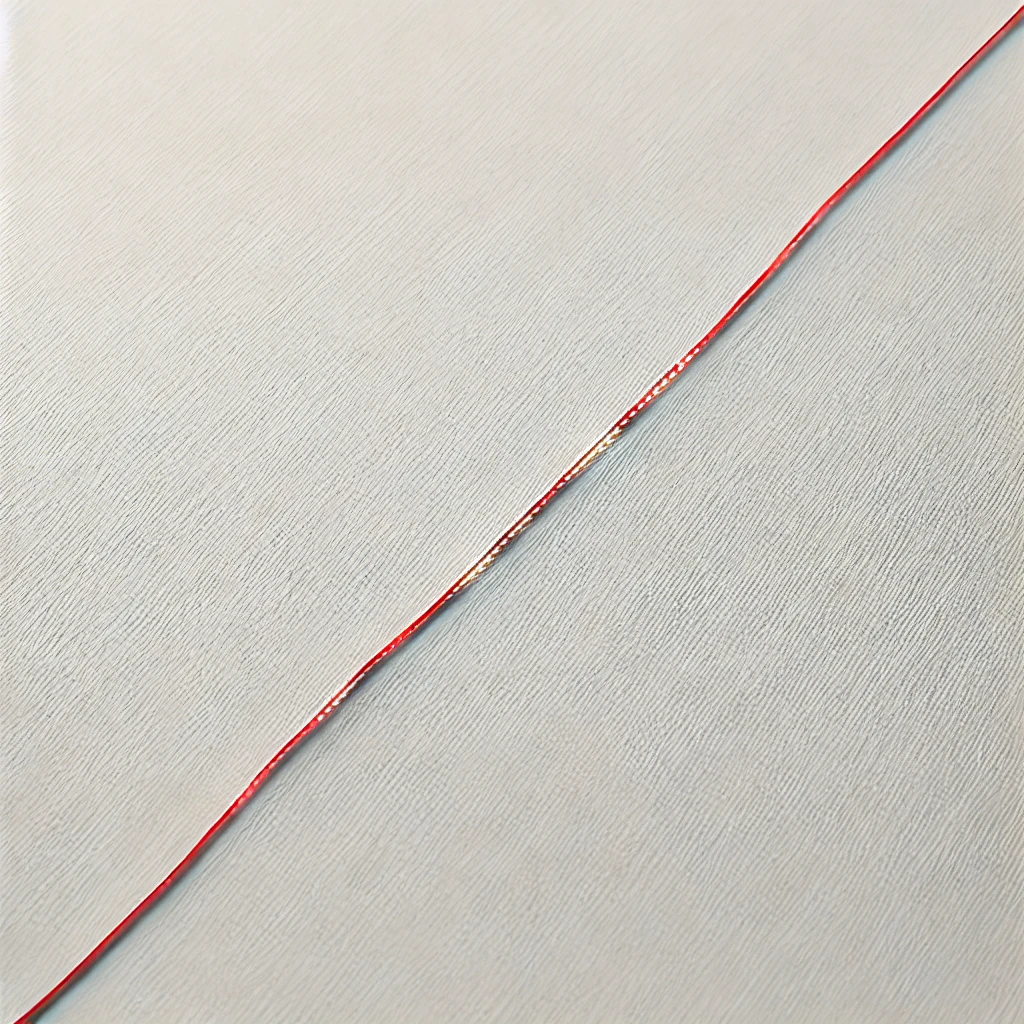

頂上へと歩みを進めながらも、意識は工場の光景の只中にいた。一本一本の糸が交わり、布地を織り上げるあのリズム。その中で、弱々しい糸も、煌びやかな糸も、全てが欠かせない存在となっていた。

世界という布地。その大きな布地は、1人の自分という縦糸と、誰かとの交わりという横糸によって編まれていく。そこにある糸は、必ずしも均一ではない。強いのもあれば、途切れそうな細いのもある。それでも、そのどれが欠けても、布地は完成しない。

「星が全部、同じ明るさだったらどうだろうな。」

田中の言葉が再び頭の中で浮かび、揺らめいた。あの夜、火を囲んで見上げた星空。彼は、夜空に隠れる弱い光の星たちに何を重ねていたのだろうか。強い光の星が夜を彩る一方で、気づかれないままひっそりとそこにある光。

僕は少し足を止め、暮ヶ岳の中腹から見える裾野を見下ろした。紅花畑は、今はまだ花をつけてはいない。けれど夕暮れがその風景に薄紅の色合いを重ね始めている。褐色の傷跡と再生の緑、そこに淡い夕光が重なり合い、まるで時間が織り成す一枚の布のように、静かに山肌を覆っていた。

“怒り”が何に向いていたのか、少しだけわかった気がした。自然が成す再生は、その強さゆえにどこか無情だ 。傷は残りながらも、時間とともに景色は変わり、僕たちの記憶さえ遠ざけていく。彼の声も、夜空に浮かんだ星達も、やがて見えなくなってしまう。

それでも、歩みを進めた。頂上はもうすぐだ。息が少し乱れてきたが、冷えた空気が肺に入り、頭の中を静かに冷ましてくれる。

頂上に辿り着く頃には、夕日はすでに山の向こうへと沈み、夜がゆっくりとその輪郭を押し広げていた。立ち止まって見上げると、最初の星がひとつ、空に浮かんでいた。かすかに光るその星は、まるで孤独に瞬くひとしずくの光のようだった。大地に静けさが広がるのと同時に、夜空には星が数を増やしていく。強く光る星もあれば、目を凝らさなければ見えないほど儚い星もある。

夜空は完成されていた。

僕はポケットからハンカチを取り出し、そっと握りしめた。その手触りが、まるで記憶の糸を手繰り寄せるように感じられる。田中が夜空に探していたのは、こういう光だったのかもしれない。見えないもの、弱いもの、けれど確かに存在するもの。それらが織りなす布地を、彼は見ようとしていたのだろう。

遠く、暮ヶ岳のふもとで風が吹いた気がした。静かな星明かりの下で、僕は目を閉じ深く息を吸い込んだ。“忘れていく”のではなく、きっと僕たちは“織り込んでいく”のだ、そんな気がした。

目を開けると、夜はすでにすべてを包み込んでいた。闇の中に浮かぶ光は、まるで記憶の片隅でひっそりと息づく星々のようだった。見えない光を追いかけるように、目の前の星空を、僕はただ見つめ続けた。