満足した豚であるより不満足な人間である方がよい-J.S.ミル

今日は久しぶりにマックにきた。ファストフードは、安いし、早いし、美味しいし。添加物がどうとか言われても、結局、誰もが楽な方を選ぶ。僕も例外じゃない。深く考えず、乾いたのどへとコーヒーを流し込む。

曇り空の下、テラス席に腰を下ろし、人通りの少ない街を眺める。頭の中では、静かな思考の波がゆっくりと広がっていく。僕はこの瞬間が好きだ。何物にも支配されない。ただ広い海の上を漂う材木。

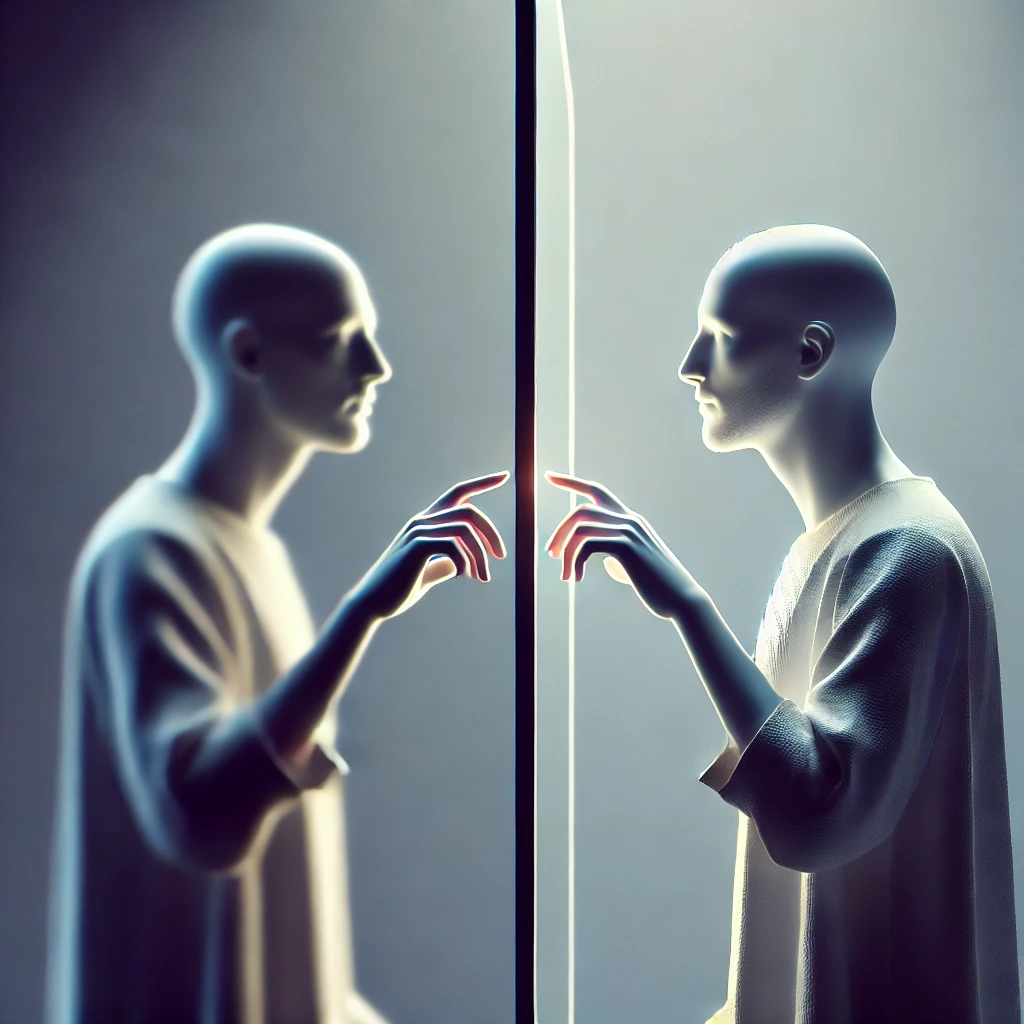

ふと、此方をうかがう存在が目につく。まるで無言の影のように、僕を見下ろしている。僕はあいつが好きだし嫌いだ。彼の存在は、僕の心にいつまでも、絡みついて離れない。

彼が何か言う前から、僕はもうその言葉を知っている。きっとそれは彼も同じ。僕と彼はすごく似ている。僕の視線や口唇の揺れ、そしてそれらを悟られまいと反射的に動いてしまうその手指の若干の振動から、直感的に互いの内面を推し量ってしまう。

しかし同時に彼には決して敵わないことを僕は知っている。すなわち、勝敗はすでに決しているのだ。

開口一番、彼は言う。「でも、そういう所にたむろしている連中を君は嫌っているじゃないか?」

言葉に詰まった。確かに、そうだ。ファストフードの席に居座りながら、いつも冷たい目で周囲を見ていた。何かに追われ、逃げ道を探している人々。僕も、その一人だということは自覚しているのに、彼の前ではそれを認めたくない。

彼は、表情ひとつ変えずに続ける。「君は、いつも他人を見下している。でも、その実、君自身も同じ場所にいる。それが君を苦しめているんじゃないのか?」

心のどこかで、反論したい気持ちが湧き上がるが、彼の言葉が正しいことを僕は知っている。他人を嫌いながらも、自分もその一部であるという事実に押しつぶされそうだ。

返す言葉を探すが、喉の奥には冷めたコーヒーの苦味が残るだけだ。心の中で何かが押し寄せてくる。彼の言葉が、その恐怖が、重くのしかかってくる。

「そうだとして……だから何だ?」口を開くと同時に、自分の声がやけに軽薄に響くのがわかる。反論ではなく、逃げ口上だ。それでも、何かを言わなければならなかった。

彼は淡々と続ける。「だから、君はどこにも行けないんだよ。他人を見下しながらも、君はその輪の中にいる。君の冷たい視線は、実は自分自身に注がれたものでしかない。結局、誰かを本当に嫌うことすら、君にはできないんだ。」

心臓の鼓動の高まりが、僕の思考を狭めていく。彼が何を言いたいのか、僕は分かっている。しかし、その事実を認めることが、僕にはできない。

「自分に向けられてるって?それは考えすぎだろ」と無理に笑みを浮かべるが、両手の震えを隠すことはできなかった。

彼は僕をじっと見つめ続けている。その沈黙が何よりも重く、全てを知った上で、問いかけを待っている。

「君は逃げているんだ。いつもそうだ。人を見下すことで、自分の弱さから目をそらしている。でも、どれだけ逃げても、結局君自身の中に戻ってくるんだよ。その事実からは、逃げられない。」

僕はハンバーガーを見つめながら、彼の言葉が響くのを感じていた。自分が避けてきた現実、自分が一番嫌っているものが、実は自分自身だということ。それを認めるのはそら恐ろしかった。

「それが苦しいんだろ?」彼は続ける。

僕はもう何も言えなかった。静寂が広がる中、曇った空がより重く感じられる。彼の言葉が、僕の心を支配しているのが分かった。それでも、僕はその場を立ち去ることができなかった。認めたくはないけれど、彼の言うことが全て正しいことを僕は知っていた。

「、、、だったら、どうしたらいいんだ?」

辛うじて口からこぼれた言葉。かすかな声が、静寂に消えていく。

彼は一瞬、目を細める。まるで僕の心の奥底を探るような目つきだ。

「どうしたらいいかだって?」彼の声は冷静で、少しも揺れなかった。「まずは認めることだ。君が他人に向けている視線、それが君自身に向かっているということを。そして、それから逃げることをやめることだ。」

僕はその言葉を聞いて、何かが胸の奥で締めつけられるような感覚に襲われた。簡単に言ってのける。それが一番難しいことだと知っているのに。

「……それだけで何か変わるのか?」僕は、何とか言葉を搾り出した。「認めたところで、結局、何も変わらないじゃないか。今までだってそうだった。何も変わりはしないんだ。」

彼は静かに首を横に振る。「君が変わらないのは、逃げ続けているからだ。現実を見ずに、他人に責任を押し付けて、ただ漂っているだけ。君が本当に変わりたいと思うなら、まずその連鎖を断ち切る必要がある。」

僕は黙ったまま、彼の言葉を反芻する。連鎖を断ち切る……そんなことができるのか?僕は、このままずっと漂うしかないと思っていた。この無力感という名の海の上を。

「でも……」口を開きかけたが、言葉が続かない。彼の言うことが正しいと感じている一方で、今の自分を完全に否定するのが怖い。彼が正しいということを認めた瞬間、僕は今の自分を完全に捨てなければならないのかもしれない。

彼は微かに首を傾げ、静かな声で言った。「君が変わらないのは、恐れているからだ。今の自分を捨て去ること、そこにこそ恐怖がある。だから、こうして僕の言葉を聞きながらも、心のどこかでそれを拒んでいる。」

その言葉が、まるで鋭い刃のように僕の胸に突き刺さった。彼の言う通りだ。僕は、変わることを恐れている。変化することは、今の自分を否定することと同じだから。だけど、その一方で、このままでは何も変わらないと分かっている。

「……それでも、どうすればいいんだ?」僕は再び問いかける。もはや、声帯の運動と言わざるを得ない、とぎれとぎれの言の葉。

彼は静かに息を吐いた。「まずは、自分を許すことだよ。君が過去に逃げてきたことも、他人を見下してきたことも、そのすべてを認めて、自分を許すんだ。そこからしか、始まらない。」

「自分を、許す。」

「そうだ、自分を許す。」

彼の声は、静かながらも確信に満ちていた。西日が雲の切れ間から差し込んできたせいで、彼の顔はぼんやりとしか見えなかったが、その声はどこか温かく、心の奥深くに染み込んでいく。

彼は続けた。

「人間は認識によってしか自己を変革することはできない。認識は行為に先行しえはしないが、行為を行為たらしめるのは、認識意外にありえない。両者が意思により結びつき、その三つ巴の関係性の結晶化した存在。それこそが、人間の歴史、そのものだ。」

「人間の…歴史、か。」僕は言葉を繰り返しながら、その意味の重さに圧倒される。僕の人生もまた、そうした「認識」と「行為」によって形作られてきたのだろうか?その歴史は一体、どんな形をしているのか。過去に積み重ねてきた自分の行為が、今の僕をどれだけ縛りつけているのかを、改めて思い知らされる。

「そう、君がこれまで何を考え、どう感じてきたのかは、すべて認識に基づいている。そして、その認識をどう扱うかが、君の行為へと繋がっていく。自分を許すこともまた、認識の一環だ。それがなければ、君はいつまでも今のまま漂う材木のように揺られるしかない。」

彼の声は冷静そのものだったが、その奥に潜む慈悲のようなものが感じられた。僕はその言葉の意味を噛みしめる。今まで僕が見下してきた人々、彼らの行動も、僕自身と同じように、その「認識」に縛られていたのかもしれない。そして、その認識を変えずに、誰かを嫌うことで自分を正当化しようとしていた。

「でも……それでも、どうすれば変えられるんだ?そんな簡単に、自分を変えるなんてことができるのか?」

問いを発しながらも、僕の声は揺らいでいた。答えはもう、分かっているのかもしれない。

彼はゆっくりと微笑んだ。今までの無表情から、わずかに変化が訪れたその顔は、まるで安らぎを象徴しているかのようだった。

「それは、君が選ぶことだ。君が意思を持って、認識を変えようと決断しない限り、何も始まらない。だが、そう決断したその瞬間から、君は初めて『人間』として、進むべき道を見つけることができるんだ。」

その言葉が、僕の心へ静かに浸透していく。西日に照らされた街は、どこか儚くも美しい。その儚さの中にこそ、真実があるのかもしれない。

僕は、しばらく言葉を失ったまま、目の前の世界を見つめ続けた。

つい勢いで、超短編の小説というか随筆というか、そうカテゴライズされるのも憚られるようなものを書いてみました。出来心なので、大目に見ていただけると光栄です。